贸易规则主要指各国在国际贸易中需共同遵守的一系列协定。国际贸易体系中,贸易规则主要体现为两类贸易协定:一类是世贸组织协定(下文简称为“WTO协定”),以奉行多边原则为基础,具有普惠性特征;另一类是特惠贸易协定(下文简称为“PTA”),以单边或诸边的谈判为基础,具有一定的歧视性特征[1]。

贸易历史学家道格拉斯·欧文(Douglas Irwin)曾高度评价贸易规则:“过去半个世纪世界经济的繁荣很大程度上归功于贸易的增长,而这很大部分是关贸总协定(GATT)创建者远见卓识的结果。长远来看,GATT等贸易规则可以稳定贸易环境,将世界经济建立在稳定良好的基础上,从而改善全球数亿人的生计”[2]。

一方面,贸易规则最直接的作用是作为“加速器”促进产业贸易发展。另一方面,贸易规则也可作为产业链的“稳定器”,降低其运行压力,这在当前国际环境下格外重要。

通过“加速器”与“稳定器”的作用,一个有效的贸易规则可促进规模经济效应的发挥,在优势互补、自由贸易的基础上形成一个更大规模的联通市场。在这一过程中,各成员国均可显著受益于贸易规则带来的规模经济,而其中大型经济体的获益可能更为突出。根据相关研究的测算,北美自由贸易协定(NAFTA)每年平均可对美国经济拉动1270亿美元,约占其GDP的0.93%;而墨西哥的增量为63亿美元,约占其GDP的0.78%[3]。

逆全球化下:从多边为主到双轮驱动

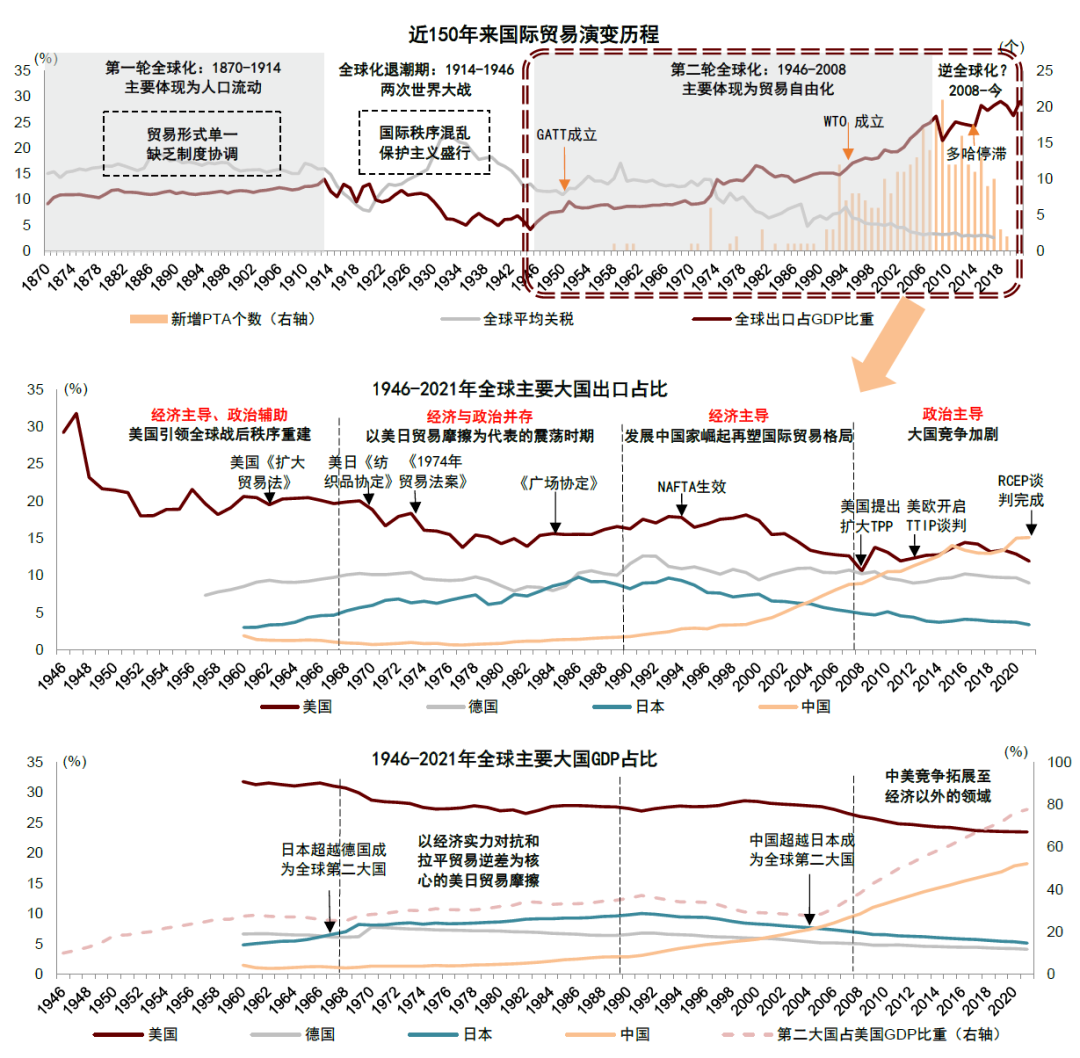

国际贸易的历史悠长,但早期缺乏规则协调。二战后,在经济因素的驱动下,以自由贸易理论为根基,美国、英国、加拿大、澳大利亚等23个缔约国签订关税和贸易总协定(GATT),推动全球平均关税明显下降,开启了全球化的新时代。GATT也成为WTO的雏形,为当前的多边贸易体制奠定坚实基础。

随着日、欧崛起改变国际经贸实力平衡,贸易规则在经济和政治因素的双重驱动下出现振荡。1965年,美国首次对日本出现贸易逆差,而后逐步拉大,美国的经济地位受到挑战。美国相继对日本的纺织品、半导体等行业发起制裁,1985年签署著名的《广场协定》施压。

进入20世纪90年代,经济因素再度主导贸易规则演变。中国、越南等发展中国家工业化进程加速,在发达国家跨国公司离岸外包的推动下,凭借较低的劳动力成本承接了大量产业转移。期间全球关税水平大幅下降至3.5%左右[4],1990-2007年间国际贸易空前繁荣。

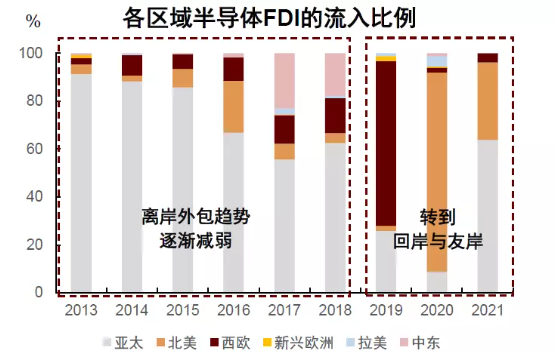

金融危机给第二轮全球化按下暂停键,国际贸易规则转向以政治为主导的新发展阶段(图表1)。金融危机之后全球贸易及产业链扩张趋于平缓,WTO改革停滞不前。以PTA为代表的、反映经贸往来密切的国家间区域贸易协定开始大量涌现。大国之间的竞争加剧,以及地缘政治因素影响扩大,使得国际贸易的规则基础从效率走向安全。

图表1:伴随大国间经济实力和国际地位更替,全球贸易体系向多边与区域协定并行演变

进一步看,伴随着全球经济发展、新技术的广泛应用、新挑战的不断出现,WTO和PTA自身未来发展也将呈现出新的特征。一方面,WTO可在裁决、特定领域谈判、运行机制上扮演国际贸易规则的基石。另一方面,在多边体制的基础之上,未来PTA也有望从规则引领示范、整合区域经济、聚焦产业政策三方面发挥更重要的作用。

全球产业链:不确定性上升,“区域化”凸显

中国规则构建:进展与挑战

思考与启示:“内外兼修”的改革之路

首先,积极参与WTO改革,推动多边合作平台与时俱进。中国可用更加开放的态度对待WTO改革的诸多议题,即便是在相对复杂的产业补贴和国有企业等议题上,也可尝试将国际标准与国内改革方向相结合,在“各说各话”中寻找“共同语言”[8]。中国应积极将已取得一定成果的议题推广至多边体系,构建基础性共识。如在投资议题、基础设施议题、数字经济议题等优势领域推广“中国方案”。

第二,采取多层次的发展策略,提升区域贸易协定水平。面向发展中国家,中国可以优先推进放宽市场准入与改善当地营商环境。对于发达经济体,中国可更多注重在边境后措施上寻找利益弥合点,如投资、服务、数字经济、医疗卫生等。对于大型区域贸易协定,中国可在寻求不同国家间“最大公约数”的基础上渐进升级。最后,中国可适时推动“一带一路”倡议向深度PTA等“硬法”过渡。

第三,以自贸试验区为抓手,推进高水平制度型开放。推进制度型开放,需要中国合理缩减外资准入负面清单,依法保护外商投资权益,营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。